眩晕/SCHWINDEL GEFUHLE

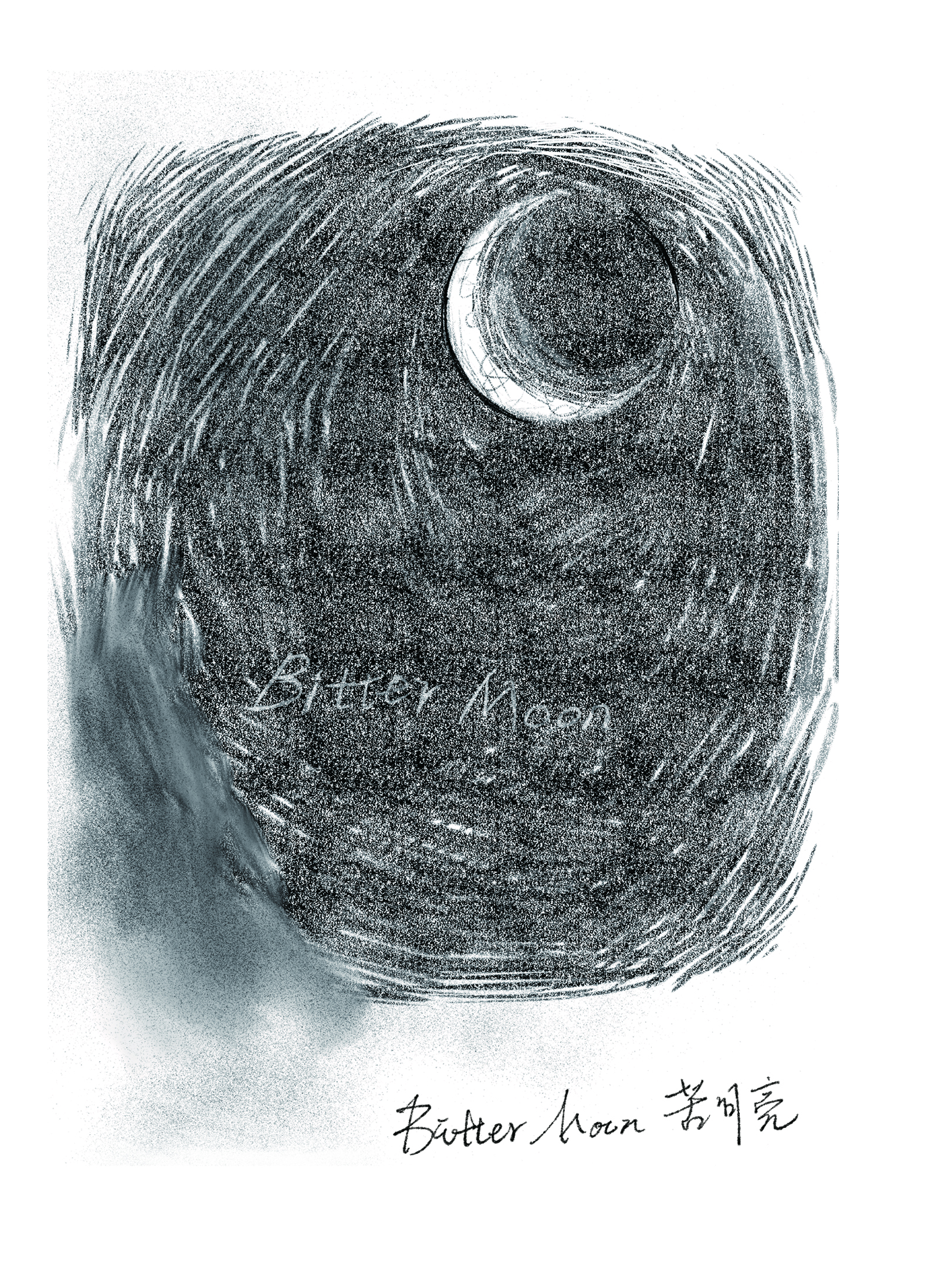

苦月亮/Bitter Moon

还没来到加尔古·玛库时,因为佣兵的特殊身份,贝雷特跟着杰拉尔特在芙朵拉境内到处跑,有时候杰拉尔特会接一些护送的任务,把一些商人或者贵族安全地送到芙朵拉境外。有一次他们从王国出发,穿过戈迪耶领去往斯灵。斯灵和戈迪耶领常有小摩擦,加之沙漠里魔物众多,这条商道并不好走。贝雷特第一次去斯灵,沙漠地带白天炎热,到了夜晚就降下温来,简直比夜晚的法嘉斯还要寒冷。天黑到无法再行进时,他们在沙漠里升起篝火,商队里的人分给贝雷特一壶烈酒以驱寒。贝雷特点点头,接过酒,喝了一口,便退后坐在帐篷前,听这些走南闯北的商人坐在篝火前闲聊。那天是满月,月光照得沙漠一片银光,贝雷特第一次见到这样巨大的月亮,离他们这么近,简直要压到他们身上来。商人们喝多了,谈起今晚的月亮,他们说月亮这么亮,还可以再走一会儿,能省下半天的时间,一个人说,月光这么亮,说明女神在保佑他们。贝雷特心想,这样一来,斯灵沙漠里的魔物们也能把他们看得一清二楚。不过当晚无事发生,他守上半夜,杰拉尔特守下半夜。他们安然无恙地度过了几个晚上,将商队安全地送到了斯灵。临走前,这些商人还送了他们许多酒。“回去的路上可少不了这些烈酒取暖。”他们十分感谢杰拉尔特,这些酒算是额外的赠礼,“希望你们回程的路也月光明亮。”然而回程时月亮渐渐亏蚀下去,等到他们回到菲尔帝亚时,满月已经瘦成了一弯残月,月光黯淡,星光甚明。

贝雷特不知道为什么自己忽然想起这件事来,或许是因为女神再生仪式刚结束不久。那次他们回到芙朵拉,在旧王都菲尔帝亚停留。他们到达王都后不久就是女神再生仪式,那天看不到月亮,但是能看到北方的青海之星。据说女神居住在青海之星上,女神转生祭这天青海之星最为明亮,女神也最靠近芙朵拉,这一天她能够听到芙朵拉信徒的祈祷,给予他们恩惠。贝雷特在黑暗中想,原本他可以问问苏谛斯,她是否居住在青海之星上,不过苏谛斯多半会嘲笑他问这种莫名其妙的问题。

贝雷特其实很少做梦,来加尔古·玛库之前,他倒是时常梦到塔尔丁平原上的战争和苏谛斯,后来他才知道这并不是梦,果然不久他就走上了自己未曾预想过的道路,他来到加尔古·玛库,成为了一名教师——毕竟在此之前,他都坚信自己会像杰拉尔特一样当一名佣兵,直到再也拿不动剑。后来他就没做过梦了,他想,龙大概是不会做梦的。不过这个梦不是什么噩梦,梦境如雾一般散去,他睁开眼,没有感受到惊悸或是留恋。他睁着眼在床上躺了一会儿,摸黑起身,披上外套,走到露台上。刚过夜半,黎明未至,加尔古·玛库一片寂静,连飞龙和天马都在熟睡。贝雷特看向天空,夜空幽黑,星光凋敝,看不见北方的青海之星。空中只有弦月高悬,苦涩的月光朦胧地洒在露台上。

他在露台上坐了许久,直到天蒙蒙亮,他都毫无睡意。等修道院的人都陆陆续续起床了,他换好大司教的衣服,去找梅尔赛德斯。

梅尔赛德斯正在给她房里的花浇水,贝雷特仔细地关上房门,说:“梅尔赛德斯,为我准备一件寿衣吧,我就要死了。”

梅尔赛德斯已经很老了,修道院已经很少有比她更年长的人了,她身体健朗,每天清晨起床仍然会做晨祷。不过这回她确信是自己听错了,于是问:“老师,你在说什么?”

贝雷特走过来从她手中接过花洒,替她给剩下的花浇水:“我预感到我要死了,梅尔赛德斯,为我准备一件寿衣吧。”

梅尔赛德斯戴着眼镜,仔细观察贝雷特的表情,很可惜她什么也没观察到,她的老师正在浇水,她只能看到被阳光照亮的半边侧脸。她的老师同几十年前第一次来到加尔古·玛库时一样,没有多一丝皱纹,他依然年轻,维持着二十岁时的模样。他同往常一样神情平淡,看不出心情起伏,也丝毫没有即将死亡的征兆。有时候梅尔赛德斯想,没有比贝雷特更适合当大司教的人了。在赛罗司教教义里,大司教是代替女神苏谛斯向世人传达神谕的人,贝雷特和信徒们想象的女神一样,永远不会老去。他好像住在青海之星上,离他们够远,又足够近。

贝雷特浇完水了,把花洒放到柜子里。梅尔赛德斯不得不相信贝雷特没有在开玩笑,其实贝雷特从来不开玩笑,他好像永远学不会这些事。但是一个不会老去的人又怎么会无缘无故死去呢?梅尔赛德斯只好说:“老师,你是不老不死的。”他同蕾雅、西提司和芙莲他们一样,他的学生们已经知晓纯白无瑕者就是蕾雅,同时她也是赛罗司,千年前的圣者。

贝雷特没有反驳这一点,不过他确信自己即将死亡,只是不知自己死后是否能去往青海之星。他没办法向梅尔赛德斯解释这一点。“我昨天梦见了帝弥托利。”贝雷特说道,他看到梅尔赛德斯露出惊讶的表情,不过他没有详细讲这个梦,“我不知道,不过我预感到死亡临近了。”接下来就没有什么好说的了,梅尔赛德斯知道贝雷特说的是真的。她问:“需要通知涅尔瓦吗?”

贝雷特点点头,又说:“我自己告诉他吧。”

从加尔古·玛库出发,乘飞龙到新的王都只要小半天的时间。贝雷特给涅尔瓦·布雷达德写了一封简短的信,差人送去,傍晚在修道院内散步时,贝雷特就撞见了急匆匆走下飞龙的涅尔瓦。

“老师,您没在开玩笑吧?”涅尔瓦顾不得别人对他的行礼,摆了摆手,忙走到贝雷特身边问道,“您这气色不是挺好的嘛,我看您能活得比我还久。”涅尔瓦说这话有理有据:他现在年过五十了,头发早已开始泛白,而贝雷特仍旧是他第一次见到时那副模样,脸上连一条皱纹都没添。

“你没工作?”贝雷特问。

“有的,但是我接到信就过来了,本来傍晚还有一场会议,不过没有我也没什么关系。”涅尔瓦上下打量了一会儿贝雷特,大司教面色日常,夕阳在他苍白的脸上添了几分红润,“梦见父亲也不能说明什么。”

“确实不能,我只是有这个预感。”贝雷特说。

“预感也不能当真,这也不是——”涅尔瓦转念一想,问道,“您有告知西提司和芙莲吗?”

“还没有,”贝雷特说,“下回他们来修道院了再告诉他们吧。”涅尔瓦将信将疑,但还是应承下来,毕竟站在他面前的是贝雷特,是芙朵拉的大司教,也是芙朵拉的女神。在芙朵拉,人们信仰大司教多过国王,说到底,就连他头上的王冠也是贝雷特亲手授予的。

他们的谈话到此为止,涅尔瓦不便再追问。贝雷特十分笃信自己的预感,但神色如常。晚些时候,涅尔瓦见到贝雷特同修道院收养的孤儿们在一起,他脱下了大司教的袍服,教这些孩子一些简单的剑术和魔法。晚饭时,涅尔瓦找到贝雷特,问:“老师,需要开始为您准备葬礼吗?”

贝雷特愣住了,似乎刚刚想到这一问题。涅尔瓦继续说:“毕竟您是芙朵拉的大司教,仪式必不可少。”他语气松下来,当了几十年的国王,面对贝雷特时,他总是不免想到自己只是个学生,但凡逃了课都会被贝雷特追责,好在贝雷特并不是个严厉的教师,有时候他胆子大了,还能同老师开开玩笑,“当然啦,这是身后之事,本就应该交由我负责。即便没有您同意,民众们也会希望有一场妥帖的、符合您身份的葬礼……”

贝雷特点点头:“那交给你来办吧。”

女神再生仪式之后,菲尔帝亚开始进入秋天,气温逐渐下降,很快就是漫长而寒冷的冬天,从赤狼节一直持续到孤月节,有的年份甚至到大树节冰雪都未完全消融。加尔古·玛库在芙朵拉大陆的中心,修道院虽然坐落于山上,冬天仍然比菲尔帝亚要温暖。飞龙节时,帝弥托利从菲尔帝亚来到修道院。他病了几个月,身体虚弱,不再经受得住菲尔帝亚的冬天。尽管有了心理准备,帝弥托利来到修道院时贝雷特仍然吃了一惊。从前帝弥托利算得上是个高大的人,现在站在贝雷特面前的人形销骨立,双颊凹陷,面容憔悴。帝弥托利露出喜悦的神色,小声叫他:“老师。”贝雷特不动声色地与他拥抱。陪他一同前来的是辞去修道院院长之职的梅尔赛德斯,在来加尔古·玛库之前,她一直住在王宫里。“我们试了很多办法,信仰魔法,各种草药,但总是不见好。”梅尔赛德斯面容忧愁,“老师,你没有办法医好帝弥托利吗?”贝雷特摇摇头。即使是苏谛斯,也有无能为力之事。

魔法在帝弥托利身上收效甚微,他不得不喝下很多药,来修道院之后,他喝下的药比吃下的饭多。厨师借给贝雷特一个灶台,专门用来给国王煎药。贝雷特把草药都倒进去,盖上锅盖。很快里面的水沸腾起来,草药的香味飘出来。贝雷特拿起刚才用来切药材的小刀,刀身映出他的半张面孔,几十年过去了,他的学生们都渐渐老去,只有他分毫未变,脸上一丝皱纹都没有,薄荷绿的头发长长了,几个月来他无心打理,刘海已经遮住了他的眼睛。刚开始时他觉得自己只是幸运,之后他的学生们渐渐老去,他却仿佛凝固了,再迟钝的人也觉察出了端倪,他去问了蕾雅,知晓了他身上流着苏谛斯的血,而当年杰拉尔特为了救蕾雅濒死,蕾雅授血于他,保住了杰拉尔特的命。

“大司教,药已经好了。”一旁的厨师说道。

贝雷特盯着刀看了太久。果不其然厨师紧紧地盯着他,以为他会冲动行事。他把刀放下,将汤药倒进碗里。

“麻烦你帮我清洗一下。”贝雷特吹了吹汤药,端起来打算离开,忽然瞥到厨师欲言又止,“怎么了?”

“不,没什么。”厨师慌忙去洗锅,“没什么事。”

去往帝弥托利休养的房间的路上,贝雷特发现下雪了。已经是守护节了,加尔古·玛库最冷的日子。雪来势汹汹,很多年没下过这么大的雪了,一些南方来的学生聚在长廊下兴奋地讨论这场雪,贝雷特从他们身后走过,走进帝弥托利的房间里。

刚到加尔古·玛库时帝弥托利还能出来散散步,和学生或是孤儿聊上两句,入冬后他就卧床不起,他们把他的床移到了窗户下,好让他能看到窗外的风景。贝雷特开门时,帝弥托利正看着窗外的大雪。

“不知道菲尔帝亚怎么样。”帝弥托利说。

“涅尔瓦过段时间就会来修道院。”贝雷特扶他坐起来,“先把药喝了。”

“老师,应该给涅尔瓦授冠了。”帝弥托利说,“他已经二十了,可以继承王位了。”

“等到大树节,我会去菲尔帝亚为他授冠。”贝雷特说,“帝弥托利,先把药喝了。”

帝弥托利听话地喝掉所有药,他心知肚明自己已经不会再有好转,连喝药都逐渐变得困难,贝雷特不疾不徐地将所有药都喂完,给他擦干净嘴。

“雪下得真大。”帝弥托利歪头看向窗外,“以前父亲说,我出生时也下了这么大的雪,天太冷了,飞马和飞龙不愿意起身,马车又进不了菲尔帝亚,罗德利古他们本打算来王宫,结果被大雪困住,直到飞马节才进了菲尔帝亚。”

“帝弥托利。”

“第二年冬天英谷莉特和菲力克斯出生,却没怎么下雪。”

“帝弥托利。”贝雷特提高了音量,帝弥托利吃力地转过来看着他的老师,令人惊讶的是贝雷特的神情依旧恬静,感受不出一丝愤怒,很快贝雷特柔和下来,面带歉意,“抱歉。”

贝雷特往壁炉里填了些柴火,把窗户打开一条缝:“等到大树节,我们回菲尔帝亚,我会给涅尔瓦举行授冠仪式。”

帝弥托利默不作声。

“老师,我们谈过的,你还记不记得?”

帝弥托利面色惨白,毫无血色,看上去比实际的年龄还老上几岁。唯一不变的是他的眼神,贝雷特紧紧地盯着他看,帝弥托利的眼中闪着微光。“我记得。”贝雷特说,他看到帝弥托利的神情松动,似乎松了一口气。

雪一连下了一个星期,在修道院里积起厚厚一层,贝雷特给学生们放了假,于是白天的时候,学生们在修道院各处堆雪人。学生们知道国王在此处休养,有人在帝弥托利的窗前堆了一个巨大的雪人,贝雷特路过时,看到那个雪人正面对着帝弥托利的窗户。

帝弥托利的房门开着,贝雷特听到帝弥托利正在和一个孩子交谈。

“听说您能举起马车,是真的吗?”孩子问。

帝弥托利轻轻地笑了一声:“对,以前为了救一个被压住的孩子,我举起过马车。”

“原来这是真的!”小孩子尖叫起来,“那您现在还可以吗?”

“现在不行了,你看,我已经老了。”

“那您什么时候才能康复?”

帝弥托利没有回答,贝雷特敲了敲门。“大司教大人!”那是修道院收养的孤儿,他从帝弥托利的床边退开,向贝雷特行了个礼,“我不是故意的。”

“他给我堆了雪人。”帝弥托利连忙说道。

贝雷特轻轻颔首,蹲下来,说:“国王生病了,需要好好休息,明天再来可以吗?”

男孩点点头,走出房间。

“梅尔赛德斯说你今天看起来气色不错,也许天气暖和一些就会有所好转。”

帝弥托利沉默了一会儿,说:“不知道现在菲力克斯在哪里。”

“你想见他吗?我可以派骑士团去找找。”贝雷特说,“或者等到大树节……他应该会来的。”

“不,不用了。涅尔瓦现在怎么样?”

“他挺好的,老实说,比你做得要好得多,他很擅长这些,和那些贵族周旋。”贝雷特扶帝弥托利坐起来,给他垫上软垫,“我收到了他的来信,下个月他应该会来修道院。”

帝弥托利在看着窗外的雪人。

“我想,还是见见菲力克斯吧,老师。”

贝雷特不动声色看他一眼:“等下我差骑士团去找他。”

“老实讲,我很羡慕他……他的选择,有时候我想,当一名雇佣兵是不是会好得多。老师,你和杰拉尔特大人还是雇佣兵时是怎么样的?”

贝雷特想起那次他和杰拉尔特去往斯灵。

“到处漂泊,”贝雷特说,“我们去过很多地方,有一次,我们护送一些商人回斯灵,经过戈迪耶领进入斯灵的沙漠,正好是满月,商人们说满月很好,能把沙漠照得很亮,我当时想魔物们也能把我们看得很清楚,不过一路上都没有遇到魔物。”他把盛药的碗放下,“回来后我们在菲尔帝亚逗留,恰好赶上女神再生仪式,那时我还没听到过苏谛斯的声音,甚至不知道世界上有女神存在。”

“老师,苏谛斯后来有没有再出现?”帝弥托利问。

贝雷特一愣,答道:“没有。她消失了。”

“女神是不是回到青海之星上去了呢……”

贝雷特回过神来,发现帝弥托利望着窗外的飘雪,露出了一丝苦笑。夕祷的钟声从教堂处传来,贝雷特见帝弥托利也合上了眼,一会儿,帝弥托利忽然说:“还在士官学校念书时我也常常去教堂。”

贝雷特想起他常常在教堂见到梅尔赛德斯、玛丽安奴她们在虔诚祈祷,却几乎没见过帝弥托利的身影。

帝弥托利睁开眼,视线投向远处:“通常是在晚祷结束后,教堂内几乎空无一人。人们前往告解室忏悔,期望女神宽恕他们的罪过,但是,站在里面的时候,我总是大脑一片空白。”他又望向贝雷特,用仅剩的那只眼睛费力地看着他的老师。贝雷特总是对前来忏悔的人说:“女神将会宽恕你的罪过。”告解室的另一边,对方听到他的话语,总是会长长地出一口气,仿佛女神真的赦免了他的罪过,将来待他死后,他便能前往青海之星,前往光明的地方。贝雷特坐在狭小的空间内,听到隔间的小门开合的声音。这是他的义务,他对每一位前来告解的人平等地说出“女神将会宽恕你的罪过”,但是有些罪是无法被赦免的,它会永久地留在人的心中,像一剂慢性毒药,随着血液缓缓腐蚀心脏,直至人死亡。苏谛斯已经死了,贝雷特想,她不再听得到信徒的忏悔,不再能够听到信徒的祈求。贝雷特看着帝弥托利那只完好的眼睛,老迈与病痛将他的眼睛变成雾蒙蒙的灰蓝色,但是依然清澈。“她会听到的,”贝雷特说,“苏谛斯会知道你在想什么。”

这天没有再下雪,贝雷特晚上巡逻回来,发现夜空清明,却不是满月,下弦月孤零零地挂在空中,月夜里积雪的清辉闪着幽微的光。第二天贝雷特差遣骑士团去找菲力克斯,骑士团长有些吃惊,没想到贝雷特会吩咐她这样的任务。

“国王想要见他。”贝雷特说,“只能麻烦你们了。”骑士团长没有多说,贝雷特观察着她的表情,和那天踟蹰的厨师类似。他补充道:“本来不应该让你们做这些,但是,我想帝弥托利撑不了多久了。上一次菲力克斯来信说他在弗琉慕,先去那里打听打听好了。”

骑士团长打算告辞,走到门口时,又转过身来,低声问:“大司教,恕我直言,您真的没有别的办法能救国王吗?”

“这是什么意思?”贝雷特盯着她,“我们试了所有的办法,他的病是战争时留下来的,沉疴积弊,魔法和草药只能稍稍延长他的寿命而已。”

“我是说……”她面露难色,“大家都以为国王能活很久,寿终正寝。”

贝雷特愣了一下,答道:“没有别的办法。是他选择了这条路。”

赛罗司骑士团离开加尔古·玛库的第三天,在连绵的大雪与阴云之后,加尔古·玛库久违地迎来了太阳。冬日的太阳苍白冰冷,但积雪依然开始消融。贝雷特在批阅文书时,医师匆匆忙忙来找他:“大司教,梅尔赛德斯老师说,国王快要不行了。”

临死前帝弥托利比往常还要平静,他已经等待了好几天,梅尔赛德斯背过身去偷偷擦掉眼泪,接着贝雷特走进来,在他床边坐下,轻轻地握住他的手。

“老师,我终于要走了。”贝雷特平静地看着他,帝弥托利说出一句完整的话都变得异常吃力,他的话语又轻又慢,贝雷特只是安静地等待着。帝弥托利看向窗外,窗外阳光明媚,雪人已经开始融化,只有一层薄薄的积雪盖在窗台下的忍冬上。帝弥托利忽然露出了微笑:“很抱歉,老师。”

贝雷特轻轻地抚过帝弥托利那张疲惫的、布满皱纹的脸庞,最后帮他合上眼。

他站起来,松了一口气:“我会写信告诉涅尔瓦,帝弥托利已经过世了。”

待到孤月节,菲尔帝亚仍是冬天,冰雪未消。室内,壁炉里柴火毕剥作响,窗户上凝结了些水雾,贝雷特抬手擦掉一片,看到窗外被雪压住的梅花。王宫里陆陆续续来了些客人,大多是贝雷特从前的学生,帝弥托利的朋友们。

涅尔瓦接到贝雷特的信后便匆匆赶到修道院。他将将二十,还未过生日,按照原本的计划,他们会在孤月节为他举办成人礼,并在大树节为他授冠。但眼下最重要的是帝弥托利的葬礼。涅尔瓦找到贝雷特,问:“老师,能否请您为父亲主持葬礼?虽然并不合规,不过我想父亲应该希望是您来主持他的葬礼。”

贝雷特说:“好。”

“父亲在过世前,有没有什么遗言?”涅尔瓦问。

贝雷特推开窗,一只灰喜鹊从窗外飞进来,停在窗棂上。贝雷特抬起手,灰喜鹊又飞到他手指上。

“没有。”贝雷特说,“他太累了。”

涅尔瓦沉默了一会儿,说:“抱歉,请您节哀。”

筹备一场葬礼比贝雷特想象的要麻烦,杰拉尔特过世时他们只举办了一个简单的葬礼,将他葬在了修道院。贝雷特给贵族们写去讣告,国王的葬礼不该在加尔古·玛库举行,菲尔帝亚路途遥远,将他送回去费了几日的工夫,在魔法与草药的保护下,涅尔瓦将帝弥托利送回了菲尔帝亚。贝雷特借用了过去帝弥托利的书房,现在没有人来指责大司教逾矩,涅尔瓦虽未登基,但也是实质意义上的国王。

梅尔赛德斯来报告葬礼的事宜,贝雷特并没有仔细听,心不在焉地摩挲着桌面上的一个狮子镇纸。梅尔赛德斯讲完了,顿了一会儿,忽然说:“老师,你真的一点也没有变老。”梅尔赛德斯比帝弥托利还要年长几岁,脸上早已布满了皱纹。所有人都在逐渐老去,变得衰弱,力不从心,他们的脸上爬上皱纹,不再像从前那样拿得动剑,除了贝雷特。

贝雷特不知道该说什么。

“对了,库罗德今天下午也到了。”梅尔赛德斯岔开话题,“客人们应该都到齐了。”

“好,别的事情我会再向涅尔瓦确认一遍。”

原定举行葬礼的那天虽然寒冷,但天气晴朗,菲尔帝亚已经有几天没有再下雪,城中的雪被清扫干净。葬礼来了许多人,贝雷特看到菲力克斯,身着肃穆的黑色镶金丧服,绾起了头发,站在他旁边的是希尔凡和英谷莉特,二人衣着与菲力克斯一致,换上了深色的长服。库罗德站在后方,他和从前别无二致,只是老了许多,他仍是帕迈拉的国王,这次也是以帕迈拉国王的名义出席葬礼。贝雷特穿着大司教的袍服,戴上了头冠,缓缓穿过人群,走向帝弥托利所在的位置。他的大脑一片空白,只是紧紧地盯着那口纯白的石棺。

他扫了一眼宾客,缓慢地回忆起帝弥托利已经去世的事实,他本该为他感到高兴,帝弥托利被慢性病痛折磨了很多年,他衰老得比所有人都快,战争在他身上留下了永久的伤痕,繁忙的公务又压垮了他。贝雷特知道永恒的平静是帝弥托利长久以来的心愿,是他最后唯一奢求的东西。

贝雷特的视线扫过所有为帝弥托利而哀悼的人,从前的学生们从芙朵拉的各处甚至更遥远的地方赶到了菲尔帝亚,他们只是老去,但仍神采奕奕。

“主啊,请给他永久的安息。”

贝雷特回忆起诗篇里的词句,那些冗长的华美的祝祷词,缓慢而自然地从他嘴里念出。

“永恒的光照着他。”

贝雷特念完悼词,垂下眼睑。神职人员为国王敲响丧钟,一共要敲九下,钟声的哀鸣回荡着,伴随着隐隐约约的啜泣声。最后是祈祷国王安眠的祝祷,他洒了圣水,庇佑国王升向青海之星,那里,女神苏谛斯会迎接他的到来。贝雷特思绪纷飞,心不在焉地执行仪式的每一个环节,合棺后,涅尔瓦护送灵柩前往王室的墓园下葬。人群散去,贝雷特摘下主教冠,他不知道帝弥托利是否会去往青海之星,帝弥托利没有答应他,帝弥托利甚至并不是个虔诚的教徒。

葬礼之后的晚宴由涅尔瓦主持,他从皇陵回来,匆匆换了一身衣服便赶去宴会大厅。晚宴刚刚开始,大厅内灯火辉煌,年轻的议员们交换政见,一些老贵族不屑于参与平民议员的政治讨论,旧时修道院的同窗们聚在一起,时不时有年轻人前去与希尔凡或是库罗德打招呼。贝雷特换下了司教服,握着酒杯,站在偏僻的角落,避开那些政治话题。涅尔瓦出现后宴会正式开始,贝雷特悄悄离开大厅。

雪后菲尔帝亚的夜空比往常清明,满月高照,贝雷特呵出的热气在月光清辉下也清晰可见。贝雷特避开侍从们会经过的道路,慢慢地走在王宫小巷中,他不能消失太久,只能在冷冽的户外稍稍走走。他听到背后传来几不可闻的脚步声,他停下来。身后的人说:“没想到你还是一如既往地警觉。”

“菲力克斯?”

“我以为你当了这么久的大司教,早已经忘记了以前的技能。”菲力克斯走到他身边,左手下意识地扬起,在空中顿了顿,又垂下去,贝雷特知道他是想去抓自己的佩剑,但那里空空如也,菲力克斯皱起眉。

贝雷特忽然说:“帝弥托利去世前本想见你,我差骑士团去找你,不过太迟了。”

菲力克斯没有应声。过了会儿,他说:“我们给你办过葬礼。”

“什么?”

“战争刚开始时,你还记得吗?修道院被围攻,接着出现了一条根本没见过的白色巨龙,你掉下了悬崖,那时我们以为你死了,所以大家商量着是否要给你办一场葬礼。”

往事历历在目,菲力克斯想起那时的事,轻轻地笑了。

艾黛尔贾特的突袭让大家措手不及,贝雷特掉下悬崖后,修道院的防线很快被击溃,修道院成为了一片废墟。帝国军暂时撤退,驻扎在山脚,学生们站在废墟中面面相觑,菲力克斯不记得是谁第一个提出给贝雷特举办一场葬礼的了,也许是希尔妲吧。他们站在废墟上,讨论起这个问题来。加尔古·玛库的居民们大多已被疏散,眼下一片凌乱,学生们习惯了有老师引导他们,而现在他们失去了老师。

“不如简单地举办一下吧。”最后库罗德说道,“那么——有人知道该如何举办葬礼吗?”

学生们又陷入了沉默。

“温室里还有一些花。”杜笃说道。

“墓园似乎还开放着,我去采些花来,晚点我们在墓园给老师办一场葬礼吧。”库罗德迅速敲定下来,“玛丽安奴,你知道赛罗司教的悼词吗?”

被点名的玛丽安奴一愣,擦了擦眼角的泪水,点点头:“知道。”

“那麻烦你等一下教我们怎么念,可以吗?”

“好、好的。”

几乎所有的学生都来参加了这场葬礼,连贝尔娜提塔也不例外。他们在一块空地前放上白色的鲜花,玛丽安奴站在人群中间,众人安静地听她念一句悼词,便跟着齐声念一遍。

葬礼结束后已是晚上,还未离开修道院的修士们与学生一起用仅剩的食材做了顿晚饭,第二天,他们会各自启程,离开修道院。世界上再也没有老师了,也没有了安稳的日子,一些人准备回家,另一部分则要开始颠沛流离。

菲力克斯简单地用过晚饭,回寝室的路上,他见到了从傍晚开始便没有出现的帝弥托利。

“你为什么没有来参加葬礼?”菲力克斯问。

“我觉得老师没有死。”帝弥托利答道。

“他掉下悬崖了,你亲眼看到的,”菲力克斯毫不留情地说道,“修道院在山上,他掉下去不可能还活着。”

“我有预感,”帝弥托利不那么确信地说,“我感觉老师没有死。他明明都能逃离索龙的虚空,为什么不可能活下来?他是……”

菲力克斯反问道:“你是不是担心贝雷特死了之后就没有人帮你复仇了?”

“当然不是。”

月光下,菲力克斯看到帝弥托利握紧了拳头,又慢慢地松开,他垂下了头,意欲离开。

“去吃点晚饭吧。”菲力克斯说,“明天你要和我们一起回去吗?”

“应该是吧。”

“结果第二天,帝弥托利和杜笃早早地离开了修道院,我和希尔凡、英谷莉特一起回去,到了法嘉斯境内分开,回到各自的领地,之后五年我们谁也没见到过帝弥托利。”菲力克斯对贝雷特说。

“我不知道这件事。”贝雷特说,“帝弥托利没提起过,其他人也没提起过。”

“因为你没有死,老实说千年祭前来赴约时,我们都没有想到还能再见到你和帝弥托利。当然,既然你还活着,这场葬礼就失去了意义,不需要与你说起。”他们在月光下走了一小段路,接着菲力克斯说道,“不过当时我们都做出了自己的选择,而你和他却没的选。”

战争结束后大家回到了菲尔帝亚,帝弥托利收拾出了王宫里的空房间招待大家住下,战争胜利的喜悦之情在军中弥漫,贝雷特难得提议道应该办一场庆功宴。还在加尔古·玛库时,学生们喜欢举办庆功宴,无论取得什么小小的胜利都会以此为借口办晚宴——尽管都是在食堂举办。当时没有战争,学级间的对抗赛,无论输赢,最后都能参与到晚宴中来。蕾雅告诉贝雷特,修道院里藏了一些好酒,晚宴上可以拿出来饮用,当然仅限教师。听闻要举办庆功宴之后,所有人都积极地表示要帮忙,帝弥托利找出了王宫里窖藏的所有好酒,现在他们都已经成年,已经过了限制饮酒的年纪了。晚宴后,大家凑在王宫开阔的露台上,菲尔帝亚暮夏的晚风徐徐吹过,吹散一些酒气。兴许是因为长达六年的战争终于结束,所有人都兴奋不已,就连菲力克斯也难得地参与到话题中来。

“希尔凡,你竟然还追求过英谷莉特的奶奶!”雅妮特大叫起来,“天哪,你真的好差劲。”

“哇,什么,那都是小时候的事了!”希尔凡慌忙解释道,“英谷莉特,麻烦给我留一点面子吧。”

梅尔赛德斯轻笑起来:“嗯?我之前还听说希尔凡认真地追求一位男扮女装的男性,不知道是不是真的。”

“当然是真的。”菲力克斯插嘴道,“当时他不停地向对方搭讪,害得对方没有办法继续表演节目,脱掉了裙子才罢休。”

“希尔凡,原来你的狩猎范围这——么广。”希尔妲笑起来,“好可怕哦。”

“都说了是小时候了!”希尔凡大叫起来,“不要光说我啊,殿下呢!”

“什么?”被点到名的帝弥托利抬起头来,发现所有人的目光都集中在他身上,就连贝雷特都饶有兴趣地看着他。

“我们在说小时候的事情哦,帝弥托利没有做过什么任性的事吗?”

“没、没吧……”

“嗯?九岁那年你不是非要借我的剑玩,结果用力一挥,那把剑就断成了两截。”菲力克斯毫不留情地戳到帝弥托利的痛处。

“那是因为我还小!现在我已经能够控制力道了。”帝弥托利争辩道,“要说任性的事的话,似乎真的没有,古斯塔夫是位很严格的老师,我要是做出什么不合规矩的事来,一定会被他训斥的,如果父亲帮我说话,也会被他一同训斥。而且我是王子,应该以身作则,不可以任性。我想父亲从前应该也是个听话的学生吧。”

“是吗?”许久未说话的贝雷特忽然出声,吸引了所有人的注意力,“之前在修道院时,罗德利古说他很怀念在士官学校上学,和兰贝特一起天天逃课的日子。”

帝弥托利露出惊讶的表情:“什么?竟然是这样吗!我以为罗德利古……没想到父亲也是这样。”

菲力克斯“哼”了一声,大家的话题转移到父母身上,大多数人都是背着父母偷偷出逃的,有些甚至已经在外流浪了好几年。士官学校的这些学生,多数到底是些贵族子弟,一提起家人,都不约而同地泛起思乡之情。

稍晚些时候,贝雷特刚准备睡下,就听到几声犹豫不决的敲门声。贝雷特喊了声“稍等”,披上衣服,打开门一看,竟然是帝弥托利。帝弥托利低着头,挠了挠脸颊:“老师。”

贝雷特将门完全打开,让帝弥托利进到房间来:“这么晚了,有什么事?”

“不,没有。”帝弥托利慌忙否认。贝雷特抽出一把椅子,但是帝弥托利没有坐下,他表现得像一个受训的学生,始终没有抬起头——尽管他已经不再是贝雷特的学生,而是法嘉斯的国王。“刚才你不是说,父亲和罗德利古常常逃课,所以……我想试试逃课。”帝弥托利终于轻声讲出了来由,贝雷特不禁露出微笑,自顾自在椅子上坐下了。帝弥托利补充道:“不过现在已经不上课了,所以只能夜间偷偷溜出来,如果被杜笃或者古斯塔夫抓住,一定会被他们教育要好好休息。”

“要不要喝点酒?”贝雷特问,“斯灵的商人给我的,我还有一些,你都没有喝酒吧?”

“明天还要开会,不能喝得太多。”

“我知道。”贝雷特给他倒了一小杯酒,“只喝一点点,没有人会发现的。”

帝弥托利看来为这次的夜间出逃下定了决心,他像个初次上考场的学生那样整装待发,只是没穿着披风。贝雷特只穿了轻薄的内衣,披了一件外套。帝弥托利注意到这一点之后立刻脸红了:“老师,要不我现在还是告辞吧。”

“没关系,”贝雷特说,“去阳台上吹吹风?”

菲尔帝亚的春天总是姗姗来迟,不过现在已是角弓节,菲尔帝亚的晚风都染上几分暖意,柔和的风中带着月季的清香。

“我今天去看望了蕾雅。”贝雷特说。

“蕾雅大人身体状况如何?”帝弥托利问。

“已经有所好转,但是被囚禁的日子让她患上了难以治愈的慢性疾病,等到她康复得差不多之后,卡多莉奴会带她离开去隐居。”贝雷特叹了一口气,“她希望我能接替她,成为下一任大司教。”

帝弥托利喝了一口酒,轻声问:“女神真的存在吗?法嘉斯人民大多信赛罗司教,我的父母也不例外,以前我也看过很多,但总是忍不住想,女神真的存在吗?”

乌云被微风吹散,清冽的月光均匀地洒落下来。

“修道院的藏书中说,上古女神苏谛斯降临人间,为人类带来福祉,好像所有的神话故事都是如此,杜笃告诉我,尽管达斯卡的神话体系与芙朵拉不同,但神明的存在大抵相似,曾经的达斯卡人为他们的神祇修建神庙,他们去神庙祭拜众神,祈求神祇为他们带来福祉……我很难相信。”贝雷特静静地听着,帝弥托利又呷了一口酒,“但是后来,我想也许神是真正存在的。”帝弥托利偷偷瞥了贝雷特一眼,发现后者正在看着他,又慌忙把视线移开,看着王宫里那些灯光昏暗的房间。夜已经深了,除了走廊和大厅,大多数房间都已经熄了灯。“我是想说……”他闪烁其词,心里祈求着贝雷特不要追问他,否则他很可能没有勇气完全倾吐出来了。接着他又意识到,他现在接近袒裼裸裎,唯有乌云庇佑他。他顿了顿,转而说道:“经历了很多之后,我想女神是存在的,也许她依然在青海之星上看着我。”

“是吗……”帝弥托利不知道贝雷特这一声感叹是什么意思,其实说起来,贝雷特虽然是蕾雅钦定的教师,但他从前是名雇佣兵,远离赛罗司教,他也从没说过自己是否信仰赛罗司教。

“有一个问题我很好奇,”帝弥托利小心地发问,“老师信赛罗司教吗?”

“不信。”贝雷特干脆地答道,“来修道院之前我甚至不知道赛罗司教的存在,我想我父亲应该与教会——或者蕾雅——有些过节,我不太清楚。来了修道院之后,蕾雅希望我作为修道院的老师,至少能够了解赛罗司教,我看了修道院的书,但是已经太迟了。不过我意识到,苏谛斯是真实存在的。”

看到帝弥托利露出疑惑的神色,贝雷特笑了笑:“在露米尔村遇到你们的那个黎明,我恰好梦到一位自称苏谛斯的少女,虽然从前也时常梦到她,不过自那之后,她似乎有了自己的意识,会和我讲话。”

帝弥托利难以掩饰自己的震惊,他睁大了眼,随后很快意识到自己的失态,尴尬地移开视线:“她寄宿在你的体内吗?”

贝雷特点点头:“她赠予我她的能力,回转时间的能力,好让我救下你们每一个人。”

“什……”

但贝雷特似乎并不打算解释,而是问:“你还记得当时出现在加尔古·玛库的龙吗?”

“记得。”

“那是蕾雅,也是传说中的‘纯白无瑕者’。”很多年来,帝弥托利都不知道当时加尔古·玛库为什么会出现一条真正的龙,但当时他无暇思考这个,因为很快贝雷特就失踪了。

“原来是蕾雅大人。”帝弥托利应道。很快他又想到,既然蕾雅是千年前的圣者赛罗司,那么……他看向贝雷特,后者点点头:“蕾雅给了我苏谛斯的心脏,这就是我没有纹章也能使用天帝之剑的原因——纹章石在我的体内。蕾雅救过父亲,她授血于父亲,我们是他们中的一员。苏谛斯的眷属拥有长久的寿命。”

一阵蝉鸣不合时宜地响起,他们谁都没有说话,只是听着蝉鸣忽高忽低,短促的合奏很快结束,苦涩的沉默浸没了他们。

贝雷特问:“还要喝一些酒吗?”

帝弥托利点点头。

贝雷特的酒是斯灵人酿造的烈酒,斯灵人惯喝烈酒,法嘉斯的平民们也都用谷物酿造类似的烈酒,没有这些酒,他们很难度过冬天。王宫里窖藏的酒则温和得多,帝弥托利寻出来的大多是入口丝滑的葡萄酒,旧时国王用这些好酒来招待贵族与他国使节。酒瓶里的酒所剩不多了,恰好够他们一人一杯,他把盛了酒的酒杯递回给帝弥托利,透明的液体被染成了月光的颜色。帝弥托利沉默地饮了一口酒,他没有告诉贝雷特他尝不出味道来,烈酒在他嘴里只是令人疼痛的液体罢了。

“如果有不会终结的寿命,究竟要如何生活下去呢?”

“我不知道。”贝雷特说,“我不知道,也许总能生活下去吧。”现在想来,杰拉尔特说“已经三百年没有发生过大规模的战争了”,大概他已经活过了至少三百个年头了。在没有遇到母亲之前,杰拉尔特都是如何生活的呢?贝雷特没来得及问他这个问题,他也没有问过蕾雅是如果度过这一千年的,西提司与芙莲已经先行离开,现在已经没有人能告诉他答案了。他忽然想到,他从没有思考过这个问题,也许是因为他的学生们都还活着,他们还年轻——帝弥托利尚年轻,他还能活很久。想到这里,贝雷特忍不住微笑。

帝弥托利将杯中的酒一饮而尽,说:“我……想象不到这样漫无尽头又没有安宁的生活要如何继续。”

贝雷特愣住了。他本能够授血于帝弥托利,让他获得与他等长的寿命,但这样就是把帝弥托利带进了地狱。贝雷特僵硬地说:“据说女神居住在青海之星上,不知道苏谛斯是不是回到了青海之星,我已经很久没有听到过她的声音了。如果哪一天你见到了苏谛斯,一定要告诉她。”

帝弥托利叹了口气,说:“老师,今天没有星星,连青海之星也看不到。”

他们抬头,夜空中只有惨白的残月。

葬礼之后,大司教继续留在王宫就成了逾矩之事,议院里那些老派的贵族忌惮贝雷特的权力,但战后赛罗司教重新成为了芙朵拉的正统教派,年轻人不再了解蕾雅,他们更崇敬贝雷特。贝雷特离开王宫,暂时住进了菲尔帝亚的修道院。国王去世后,新国王的登基就成了当务之急。涅尔瓦的授冠仪式就定在本节,贝雷特需要为新的仪式做准备。

帝弥托利生前资助修整了菲尔帝亚大修道院,他没有告诉贝雷特缘由。教堂的穹顶修葺一新,换上新的彩色玻璃,还绘上了巨幅的壁画。壁画是帝弥托利委托伊古纳兹创作的,这项工程浩大,耗费了将近二十年的时间,资金支出仅由王室负担。贝雷特只在几年前修道院修整完毕时来过一次,很快又匆匆离开。他仔细端详墙上的壁画,意外地发现许多人物似曾相识。

“不知道为什么父亲要资助修建这座修道院。”贝雷特听到涅尔瓦说道,“不过新的修道院很漂亮,有很多修道士来到这里。也许还欠缺一幅大司教的画像。”

“画像?为什么?”贝雷特问。

“帝王为自己修建神庙,铸造雕像,发行刻有自己神格化头像的硬币,诗人为他们编纂挽歌,史官记载他们的功德。”涅尔瓦道,“老师——父亲,您也应该被载于史册。”

“我不需要。”贝雷特干脆地答道。

涅尔瓦笑了,语气放松:“我想也是。父亲,我是说养父大人也未曾想过这些。”

“死了就是死了。”贝雷特说。语毕他愣怔几秒,虽说如此,想起这个事实,他仍然会感到酸胀。

“我很想问,”涅尔瓦低下声来,“真的没有办法能够救父亲吗?”

贝雷特从壁画上收回视线,盯着涅尔瓦。涅尔瓦表现得毕恭毕敬,他低着头,没有看贝雷特,似乎也知道自己提了不该提的问题。贝雷特的视线又从涅尔瓦脸上移开。

“有。当年蕾雅救了濒死的父亲,我也能用同样的方法救下帝弥托利,他能够康复,变得强壮,我们会一起拥有漫长的岁月。”贝雷特想起帝弥托利过世时带着一丝微笑,“但是他选择了这条路。”

这场对话戛然而止,涅尔瓦不再追问。几天之后贝雷特为他授冠,涅尔瓦并非王室血脉,布雷达德的血脉随着帝弥托利的逝世而就此终结。帝弥托利膝下没有子嗣,唯一的继承人是养子涅尔瓦·布雷达德。关于涅尔瓦的身份,至今仍有许多谣言,但可以确认的是,他身上没有寄宿布雷达德纹章。授冠仪式结束后,贝雷特带着阿莱德巴尔回到了加尔古·玛库,将它存放在圣墓中。

宣告了自己的死讯之后,贝雷特又去了一次圣墓,圣墓里封存着苏谛斯眷属们残存的尸骨,大多数时候,这里被禁止进入。贝雷特打开存放着阿莱德巴尔的石棺,骨制的长枪仍然完好,纹章石依然嵌在枪上,战争未曾让它破损,时间也没有让它腐败,它的主人已经逝去,它却完好如初。贝雷特用油将长枪仔细地擦干净,握着长枪在空中划过几个圆,纹章石闪烁着猩红色的微光。他并非用枪的好手,也无法使用阿莱德巴尔,最终,他把骨枪放回到石棺中,用咒语封好石棺。

涅尔瓦暂居在修道院里为贝雷特筹备葬礼。他说服了伊古纳兹为贝雷特画一幅画像,但伊古纳兹已经太老,他同梅尔赛德斯一样,脸上仅剩皱纹,浅色的头发已经褪成了雪白色。他的双眼蒙上了阴影,他戴着从前那副圆眼镜,尽管如此,他也不再能看得清事物。伊古纳兹最后推荐了自己的学生来为贝雷特画像。

贝雷特在教堂里见到了伊古纳兹,后者认出了他,笑道:“老师一点也没有变。”

所有人都这样对他说:“老师还是从前的样子,一点也没有变,又怎么会去世呢?”

贝雷特只能点点头。

“涅尔瓦说您就要去世了,希望我能够主持为您画一幅画像。或许不太礼貌,不过老师一点也不像是将死之人的样子。”

贝雷特同伊古纳兹一起看着教堂里的雕像,钟声响起,他们静静地等待钟声敲完。贝雷特才道:“我不是在该死的时候死,而是在能死的时候死。”

伊古纳兹有些诧异,但贝雷特只是继续抬头看着雕像,补充道:“我很确信。”

画像的工作在第二天展开,贝雷特穿上繁复华美的大司教的法袍,戴上主教冠。伊古纳兹的手不再能绘画,他只能偶尔指点他的学生。画像的工作进行了许多天,贝雷特想,他拥有的最多的就是时间,曾经,他最不缺的就是时间。

贝雷特每天都要抽一些时间出来为画家充当模特,涅尔瓦特别叮嘱这幅画像完成后将会挂在教堂里,伊古纳兹与学生都十分慎重地对待这幅画像,每一笔都落得小心谨慎。画像完成的时候贝雷特刚好结束一堂课,贝雷特看了画像,画中的他穿着华服,表情庄严肃穆,好像高高在上的女神。画像被挂在教堂里,贝雷特下课后来看这幅新完成的画作,忍不住想,最初他只是一名普通的、四处流浪的佣兵而已。

“我想明白了一件事,”贝雷特看着画像说,“他需要的不是光明,而是安宁。”

“谁?”涅尔瓦问。

“帝弥托利。”贝雷特说,“今天梅尔赛德斯也告诉我,寿衣已经织完了。”

“恕我直言,父亲,”涅尔瓦说,“也许您的预感是错误的。”

贝雷特看了他一眼,没有反驳。

起初,贝雷特没有意识到这是一个梦。

苏谛斯离开后,他就不再做梦了,他一直以为龙是不会做梦的。不过当他看见了站在黑暗中的帝弥托利之后,他就意识到这是一个久违的梦。帝弥托利安静地站在他的床边,穿着从前的服饰,只不过没有披着那一条厚厚的、绣着法嘉斯纹章的披风。

“是你吗,帝弥托利?”贝雷特问。

“是我,老师。”帝弥托利答道。

贝雷特从床上坐起来,想要点上灯。然而帝弥托利问:“要去露台上吗,老师?”

“好。”

贝雷特披上外套,打开房门,同帝弥托利一起走到开阔的露台上。借着微弱的光,贝雷特才看清了帝弥托利。他变回了年轻时的模样,脸色苍白,没有戴眼罩,金色的发丝遮住了坏掉的那只眼睛。

“老师,这么多年过去了,你一点也没有变。”

贝雷特笑了,说:“你也是。”

“可是我已经死了。”帝弥托利说,“死人是不会变老的。”

贝雷特沉默了一会儿,问:“那你见到苏谛斯了吗?”

帝弥托利没有说话,贝雷特安静地等待着他的回答,但帝弥托利只是一言不发地站着,贝雷特想,帝弥托利从来都不会撒谎,他不忍心说出真相,却又编织不出一个像样的谎言来。

许久,帝弥托利道:“老师,今天没有星星,连青海之星也见不到。”

贝雷特抬头,苍白的月亮悬在空中。

翌日,涅尔瓦的房门被一位慌张的修道士敲响,他匆忙赶到大司教的卧室,发现贝雷特已经穿好了寿衣,躺在床上,面容恬静,长眠不醒。

END

下篇:

《The Fall/坠入》